営業活動におけるPDCAサイクルの有効な管理方法を見つけることは、成功を導く鍵となります。営業戦略の成功は、計画、実行、評価、改善といったPDCAサイクルを正しく活用することにあります。この記事では、PDCAサイクルを営業活動にどのように適用するか、そのポイントを探ります。効果的な管理方法を理解することで、営業チームは目標達成に向けてスムーズに進むことができます。

目次

目標管理と連動させることが営業活動におけるPDCAサイクルの鍵

営業活動においてPDCAサイクルを有効に管理するためには、目標管理との連動が不可欠です。営業活動における成功は、明確な目標設定とそれらの目標を実現するための計画、実行、評価、改善の繰り返しによって成り立ちます。目標管理をPDCAサイクルに組み込むことで、目標達成の進捗状況を適切に把握し、必要に応じて戦略やアクションプランを修正することが可能となります。その結果、効果的な営業活動を展開し、持続的な成果を生み出すことができるでしょう。

PDCAサイクルの有効な管理方法:営業活動における成功の鍵

営業活動において、PDCAサイクルは非常に有効なツールであり、特に目標管理との連動が重要です。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、適切な管理方法が欠かせません。営業活動におけるPDCAサイクルの成功の鍵は、以下のポイントにあります。

目標設定の明確化

PDCAサイクルを効果的に活用するためには、明確な目標設定が不可欠です。目標は具体的で測定可能なものでなければなりません。それによって、PDCAサイクルの各段階で目標の達成度を客観的に評価することが可能となります。

データの収集と分析

PDCAサイクルの第二段階である「Do」の実行段階では、実際の営業活動を行います。この段階で重要なのは、データの収集と分析です。顧客の反応や市場動向などのデータを収集し、PDCAサイクルの次の段階で役立てるために分析します。

軌道修正の柔軟性

PDCAサイクルは柔軟性を持って適用することが重要です。営業活動は常に変化する環境の中で行われるため、計画に変更が必要な場合もあります。PDCAサイクルを回す際には、必要に応じて計画を修正し、より効果的なアプローチを見つける柔軟性が求められます。

PDCAサイクルを営業活動に適用する際には、以上のポイントに留意することが重要です。適切な目標設定、データの収集と分析、そして柔軟な軌道修正を行うことで、PDCAサイクルを最大限に活用し、営業活動の成功を支援することができます。

目標管理との一体化:成功の鍵

PDCAサイクルを営業活動に適用する際に最も重要なのは、目標管理との一体化です。成功を収めた青山学院大学の箱根駅伝チームの事例が示すように、全体目標を設定し、個々のメンバーがその達成に向けて自主的に取り組むことが重要です。

このアプローチによって、PDCAサイクルを効果的に活用することが可能となります。営業活動においても、チーム全体が共有する明確な目標を設定し、個々のメンバーがその達成に向けて自らの役割を果たすことで、PDCAサイクルを最大限に活用できます。

目標管理との一体化によって、PDCAサイクルの各段階が円滑に進行し、成果を最大化することが可能となります。チーム全体が同じ目標に向かって協力し、PDCAサイクルを回すことで、営業活動の成功を支援する土台が築かれます。

自主的なゴール設定:成否を左右する要素

PDCAサイクルを有効に活用するには、各個人が自主的にゴールを設定することが欠かせません。青山学院大学の事例からも明らかなように、自らが達成すべき目標を明確にし、その達成に向けてPDCAサイクルを回していくことが成功の鍵です。

このような自主的な取り組みが、チーム全体の成果に直結します。PDCAサイクルを営業活動に適用する際には、これらのポイントを心に留めることが重要です。適切な目標管理と自主的なゴール設定によって、PDCAサイクルを効果的に活用し、営業活動の成功を目指しましょう。

営業活動におけるPDCAサイクルの成功は、各個人が自らの役割と責任を理解し、自主的に行動することによって支えられます。明確な目標を設定し、その達成に向けてPDCAサイクルを通して効果的に行動することで、営業活動の成果を最大化することが可能です。

PDCAサイクルの基本と営業活動への応用

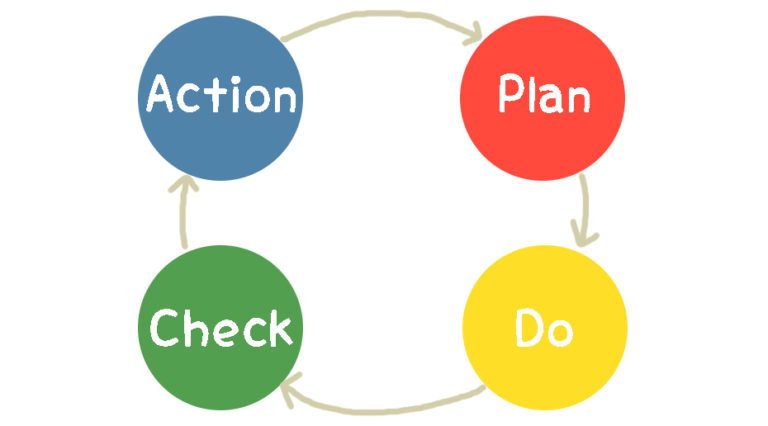

PDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の4つの段階から成る管理手法です。営業活動においては、このPDCAサイクルを適切に活用することで、効果的な結果を得ることが可能です。計画段階では、目標設定や戦略の策定が行われます。次に、実行段階では計画を実践し、営業活動を展開します。その後、評価段階では成果や進捗を評価し、目標達成度を確認します。最後に、改善段階では評価結果を元に必要な修正や改善を行い、次のサイクルに活かしていきます。PDCAサイクルを営業活動に適用することで、効率的な管理と持続的な成果の追求が可能となります。

営業活動におけるPDCAサイクルの有効な管理方法

営業活動におけるPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルは、目標達成や業績向上に不可欠なツールとして、企業によって重要視されています。過去には一時期忘れられていたものの、グローバル化が進み経営数値の重要性が高まる中、再び注目を集めています。PDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)という4つのステップから成り立ちます。このサイクルを活用することで、営業活動の効率化や成果の最大化が図れます。

PDCAサイクルを営業活動に適用する際に重要なポイントは、以下のようなものです。

計画(Plan)

PDCAサイクルの最初のステップでは、具体的な目標設定が重要です。営業活動においては、売上目標や顧客獲得数など、数値目標を設定することが一般的です。また、具体的な戦略やアクションプランを立てることも重要です。

実行(Do)

計画を実行する段階では、営業活動を実際に展開していきます。営業担当者は、顧客とのコミュニケーションを密にし、提案や交渉を行います。この段階での実行の質が、後の評価に影響を与えます。

評価(Check)

実行した活動の成果を評価することが、PDCAサイクルの重要なステップです。営業成績や顧客フィードバックなどのデータを分析し、目標達成度や課題点を把握します。この評価をもとに、改善点や課題の特定を行います。

改善(Action)

評価の結果を受けて、必要な改善策を実行します。効果的な営業活動を行うためには、常に改善を繰り返すことが重要です。改善策の実施後も、PDCAサイクルを回し続けることで、持続的な成果向上が可能となります。

営業活動におけるPDCAサイクルの適切な運用は、目標達成や業績向上に大きく寄与します。計画的なアプローチと持続的な改善を行いながら、PDCAサイクルを活用して効果的な営業活動を展開しましょう。

PDCAサイクルの基本と営業活動への応用

PDCA(Plan-Do-Check-Action)は、計画・実行・評価・改善の4つのステップから成り立つ管理手法です。営業活動においても、このPDCAサイクルを適用することで、効果的な営業戦略の立案や実行、成果の評価と改善が可能となります。

PDCAサイクルの適用は、営業活動における効果的な戦略立案と実行において重要です。まず、「Plan(計画)」の段階では、営業目標の設定や具体的な戦略の立案が行われます。顧客層の分析や市場動向の把握などが含まれます。

次に、「Do(実行)」の段階では、計画に基づいて実際の営業活動が展開されます。顧客とのコミュニケーションや商品・サービスの提供が行われます。この段階では、PDCAサイクルの中でも最も実践的な部分です。

そして、「Check(評価)」の段階では、実行した営業活動の成果や効果が評価されます。営業成績や顧客フィードバックなどのデータを分析し、計画の適切性や効果を検証します。

最後に、「Action(改善)」の段階では、評価結果を元に必要な改善策が立案されます。営業戦略やアプローチの修正や改善が行われ、次の営業活動に生かされます。

PDCAサイクルを営業活動に適用する際には、大目標との関連性や自主性の確保、失敗を許容する文化の構築などが重要です。失敗からの学びを活かし、持続的な改善を行うことで、営業活動の効率化や成果の最大化が図られます。

成功を導く営業活動のポイント

営業活動におけるPDCAサイクルの有効な管理方法は、いくつかの重要なポイントがあります。まず、計画段階では明確な目標設定と戦略の立案が欠かせません。次に、実行段階では計画を着実に実行し、成果を追求します。そして、評価段階では達成度を客観的に評価し、改善の余地を見つけます。最後に、改善段階では評価結果に基づいて戦略やプロセスを改善し、次のサイクルに活かしていきます。これらのポイントをしっかりと押さえ、PDCAサイクルを営業活動に組み込むことで、より効果的な管理が可能となります。

大目標の具体的な設定が肝要

営業活動の成功において、大目標の具体的な設定は極めて重要です。目標を明確にするだけでなく、達成時期やレベルなども具体的に定めることが必要です。営業部員にはこれらの目標に向けて自主的に考え、行動することが求められます。そのためには適切なアドバイスやサポートが欠かせません。大目標の設定は営業活動全体の方向性を示し、チーム全体の努力を結集させる重要な役割を果たします。

失敗を貴重な経験として生かす指導が不可欠

失敗は営業活動において避けたいものですが、現実には不可避です。成功に向けての道のりにおいて、失敗は学びの機会として捉えるべきです。営業部門においては、失敗から得られる教訓が重要な成長の源泉です。指導者は失敗を否定せず、むしろ貴重な経験として受け止め、部員が次に向かうべき方向を示すことが求められます。失敗から学ぶ姿勢を持つことで、営業部員はより成長し、より効果的な活動が可能となります。

PDCAサイクルを活用した柔軟な対応が必須

営業活動において、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルは極めて重要な役割を果たします。大目標に基づいて行動しても、常に変化する環境に対応するためには、柔軟な対応が求められます。PDCAサイクルを回しながら、定期的なチェックと行動の修正を行い、営業部員全員に情報を適切に伝えることが成功への鍵です。このサイクルを通じて、営業活動は持続的な改善を遂げ、成果を最大化することが可能となります。

上下のコミュニケーションを密にし、現場の声を大切に

営業部門における効果的な管理には、上下のコミュニケーションが欠かせません。部下が抱える課題や困難に対して積極的にサポートし、彼らの声を真摯に受け止めることが不可欠です。現場の情報や感覚は経営にとって非常に貴重であり、これらを適切に捉えることが成功の鍵となります。管理者は部下との対話を通じて、営業活動に関する洞察を得ると同時に、彼らのモチベーションやニーズを理解し、業務の改善や効率化に生かすべきです。このような密なコミュニケーションが築かれた組織は、迅速かつ柔軟に変化に対応し、より良い結果を生み出すことができます。

営業活動でのPDCAを回す上で活用できるツールは?

営業活動においてPDCAサイクル(Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善))を回すためには、さまざまなツールが活用されます。以下に、PDCAサイクルの各段階で活用できるツールをいくつか挙げます。

計画 (Plan)

営業計画書: 営業目標や戦略、アプローチ方法などを明確にするためのドキュメント。

CRM(顧客関係管理)システム: 顧客情報の管理や営業活動の計画立案に活用されます。

Ganttチャート: 営業プロジェクトのスケジュール管理やタスクの割り当てを視覚的に表現します。

実行 (Do)

電話・メール・ビデオ会議: 顧客とのコミュニケーションや商談を行うためのツール。

セールス資料: 商品やサービスの情報をまとめた資料やプレゼンテーション資料を活用します。

営業日報: 実施した営業活動や成果を記録し、後で評価に役立てます。

評価 (Check)

KPI(主要業績評価指標)ダッシュボード: 営業成績や進捗をリアルタイムで可視化し、評価に活用します。

顧客フィードバックフォーム: 顧客からのフィードバックを収集し、営業活動や商品・サービスの改善点を把握します。

改善 (Act)

振り返り会議: チームや上司との会議を通じて、営業活動の振り返りや改善点の議論を行います。

SWOT分析: 営業活動の強み・弱みやチャンス・脅威を整理し、改善策を考えます。

これらのツールを組み合わせてPDCAサイクルを回し、営業活動の効率化や成果の向上につなげることができます。

PDCAをツールで管理する上で気をつけるべき点とは?

PDCAをツールで管理する際には、以下の点に気をつけると効果的です。

データの正確性と信頼性

ツールを利用してデータを管理する場合、データの正確性と信頼性が重要です。誤った情報や不正確なデータを元にPDCAサイクルを回すと、効果的な改善ができません。データ入力の際には慎重に確認し、定期的にデータの品質をチェックすることが必要です。

適切な指標の選定

PDCAを回す上で、適切な指標を選定することが重要です。目標に対する進捗や成果を正確に測るために、適切なKPI(主要業績評価指標)やメトリクスを選定しましょう。また、それらの指標がPDCAサイクルの目的に適しているかを確認することも重要です。

データの分析と解釈

ツールが提供するデータを単に収集するだけでなく、適切に分析して意味を理解することが重要です。データを解釈し、問題点や改善のポイントを明確に把握することで、より効果的な行動計画を立てることができます。

ツールの適切な活用

ツールは手段であり、目的を達成するための支援ツールです。ツールに過度に依存せず、PDCAサイクルを回す上での基本的なプロセスや原則を理解し、適切に活用することが重要です。ツールが提供する機能や機能の使い方を十分に理解し、最大限に活用しましょう。

これらの点に気をつけながら、PDCAをツールで管理することで、効果的な改善活動を実現することができます。

【まとめ】PDCAサイクルを活用して営業戦略を強化しよう!

営業活動におけるPDCAサイクルの適切な管理方法を理解することは、ビジネスの成長に不可欠です。PDCAを用いた計画的なアプローチによって、営業チームは常に改善を続け、市場環境の変化に柔軟に対応できるようになります。効果的なPDCAサイクルの実践は、企業の競争力を高め、顧客満足度を向上させる重要な手段となります。

PDCAサイクルの活用は、営業戦略の持続的な改善を可能にします。新たな課題や問題点を発見し、適切な解決策を見つけ出すための枠組みとしてPDCAを導入することで、営業活動の効率性と成果を向上させることができます。定期的な評価と改善を行うことで、営業チームはより効果的な戦略を展開し、競争激しい市場環境下で成功を収めることができます。

この記事を書いた人

-

コールセンターの現場の第一線で日々頑張るスタッフ達が価値ある「リアル」を伝えます。

貴社のご発展に是非、ご活用下さい!

最新の投稿

顧客管理・CRM2024.04.03リードスコアリングの仕組みとは?ビジネスに与える影響を解説!

顧客管理・CRM2024.04.03リードスコアリングの仕組みとは?ビジネスに与える影響を解説! システム2023.09.15セールステックツールの比較と選び方!特徴解説とおすすめガイド

システム2023.09.15セールステックツールの比較と選び方!特徴解説とおすすめガイド 業者選び2023.09.10テレアポ代行を依頼するのメリットは?成果に繋がる5つの理由をご紹介

業者選び2023.09.10テレアポ代行を依頼するのメリットは?成果に繋がる5つの理由をご紹介 システム2023.09.05テレアポ代行に頼むか自社でテレアポ組織を立ち上げるかどちらが良い?

システム2023.09.05テレアポ代行に頼むか自社でテレアポ組織を立ち上げるかどちらが良い?

PAGE TOP

PAGE TOP