サービス品質を向上させるにはどうすれば良いのでしょうか? 多くの企業がこの問いに直面し、答えを見つけるために試行錯誤を続けています。特に、顧客と直接接点を持つカスタマーサポートは、企業のサービス品質を測る重要な指標となります。迅速で的確な対応はもちろん、顧客の声をどのように収集し、改善に繋げるかが、競争の激しい市場で企業が選ばれ続けるための鍵です。

本記事では、カスタマーサポートにおける最新の顧客満足度調査結果を基に、サービス品質向上のための具体的な改善策を徹底分析します。調査データの活用方法や課題解決のアプローチ、実際の成功事例などを詳しく解説。小さな取り組みが大きな成果を生む可能性を秘めた顧客満足度向上策に迫ります。サービス改善を検討している企業の担当者や、顧客対応を見直したいと考える方々にとって、具体的なヒントが得られる内容です。

ビッグデータを活用して顧客ニーズを深掘りしよう

ビッグデータの活用は、カスタマーサポートの品質向上に欠かせない手段です。膨大な顧客データを分析することで、ニーズや課題を正確に把握し、効率的かつ効果的な対応が可能になります。これにより、顧客満足度の向上とリピーターの獲得を実現し、企業の成長を後押しすることができます。

ビッグデータを活用してサービス品質を向上

現代の企業競争において、顧客満足度調査を基にしたサービス品質の向上は、競争力を保つために欠かせない要素です。特に、カスタマーサポートから得られるデータは、企業が成長し続けるための強力な武器となります。カスタマーサポートは、直接顧客と接する機会が多く、リアルタイムで貴重なフィードバックを集めることができます。この情報を適切に収集し、分析することで、サービスの質を向上させるための具体的なアクションが見えてきます。

ビッグデータの活用は、単に顧客からのフィードバックを集めるだけでなく、膨大なデータを統合・分析することで、顧客の潜在的なニーズや問題点を明らかにします。例えば、顧客が繰り返し問い合わせている問題をデータとして記録し、それに対する対応策を迅速に講じることで、再発防止と顧客満足度の向上を同時に実現できます。

さらに、顧客がどのようなタイミングで、どのチャネルを通じてサポートを求めているかを把握することで、サポート体制を効率化し、より迅速な対応が可能になります。これにより、顧客の待機時間を短縮し、満足度の向上にもつながります。データを基にした戦略的な意思決定は、今後の企業にとって必須のスキルとなります。

また、データ分析を通じて、顧客層ごとの傾向を把握し、ターゲットに合わせたサービス提供が可能になります。たとえば、若年層と高齢層で異なるニーズに対応するためのカスタマイズされたサポートを提供することで、個々の顧客に最適化されたサービスを提供できます。このようなデータ駆動型のアプローチにより、顧客満足度を向上させ、企業の信頼性を高めることができます。

今後の企業成長には、ビッグデータを活用してサービスの質を継続的に改善することが必要不可欠です。顧客の声を活かすためには、データ分析の精度を高め、顧客一人ひとりに合ったサービスを提供することが重要です。

ビッグデータ分析の重要性とその実行方法

ビッグデータを活用することによって、企業は従来の方法では得られない、より詳細な顧客インサイトを手に入れることができます。例えば、顧客の購買履歴、問い合わせ内容、ウェブサイトでの行動など、膨大な情報を収集することで、顧客のニーズや不満点を明確に把握することが可能になります。これにより、企業は自社のサービスがどこでうまくいっているのか、どこに改善の余地があるのかをデータに基づいて理解することができ、具体的なアクションに落とし込むことができます。

しかし、ビッグデータ自体はただ集めるだけでは意味を成しません。データを集めるだけでは、問題を特定することはできても、その後にどのような改善策を講じるかが不明確なままで、実際にサービスの向上には繋がりません。重要なのは、この膨大なデータから有効な情報を抽出し、それに基づいて実行可能な改善策を練り、実際に行動に移すことです。

まず、データ収集の段階では、顧客の声や行動履歴など、質の高い情報を集めることが求められます。このデータが誤っていたり、偏っていたりすると、分析結果も正しくなくなってしまいます。そのため、正確かつ多角的なデータを収集することが第一歩となります。

次に、データ分析の段階で、収集した情報を適切に分析し、何がサービスの問題点であり、どこに改善の余地があるのかを特定します。例えば、顧客が頻繁に抱えている問題や、特定のサービスが一部の顧客に不評である場合、それに対する改善策を考えることが必要です。ここで重要なのは、単に問題点を指摘するだけではなく、どのように改善するかを明確にすることです。

最後に、分析結果を元に実行する段階が最も重要です。改善策を講じるだけではなく、それを実行に移し、実際に効果を測定することで、改善が進んでいるかどうかを確認することができます。この段階では、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を実現するためのモニタリング体制を整えることが重要です。繰り返しデータを収集・分析し、その結果に基づいてサービスを改善することで、企業は持続的にサービスの質を向上させることができるのです。

このように、ビッグデータを活用した分析は単なる情報収集にとどまらず、その後の実行と改善策の立案が不可欠です。データを使って具体的な改善策を実行し、結果を測定してさらに向上させていくことが、企業の成長にとって不可欠なプロセスとなります。

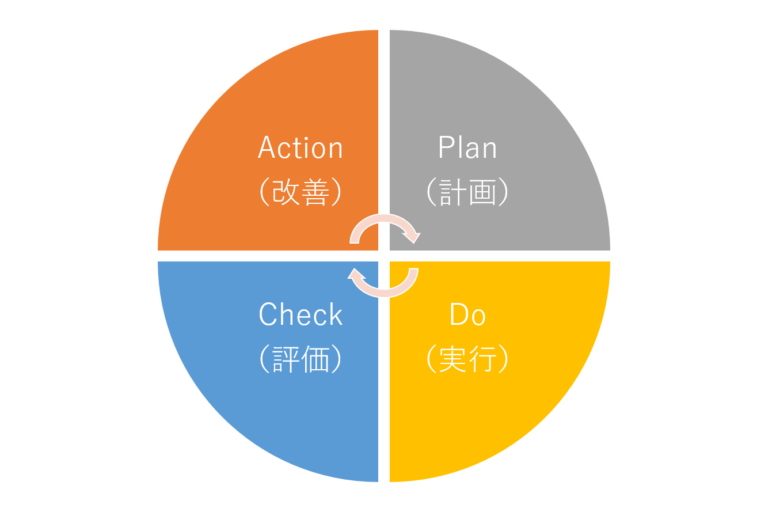

PDCAサイクルでサービス向上を目指す

カスタマーサポートの調査結果を活用してサービス改善策を実行する際に、最も効果的な方法の一つがPDCAサイクル(計画・実行・確認・改善)です。これは、業務を効率的に改善するためのフレームワークであり、サポート業務の品質向上を持続的に進めるために不可欠です。

まず、PDCAサイクルの最初のステップは「計画(Plan)」です。この段階では、カスタマーサポートで収集した顧客満足度データやフィードバックを基に、どのサービス部分に問題があるのかを特定します。例えば、顧客が頻繁に抱える問題や、特定のサポートチームに対する不満点を明確にすることです。この情報をもとに、どの分野を優先的に改善すべきかを決定し、改善策を練ります。この計画段階では、目標を明確にし、その達成に向けた具体的なアクションプランを作成します。

次に「実行(Do)」のステップです。計画した改善策を実際に実行に移します。例えば、カスタマーサポートスタッフへのトレーニングや、サポートの手順やツールの改善、顧客対応時間の短縮策など、計画で設定した内容に沿ったアクションを取ります。この段階では、計画通りに進めることが大切ですが、同時に柔軟に対応できるようにすることも重要です。

「確認(Check)」では、実行した改善策が本当に効果を上げているかどうかを確認します。具体的には、カスタマーサポート業務のデータを再度収集し、顧客満足度や対応時間、問題解決率などの指標を確認します。この確認作業は、改善策が適切に機能しているかを評価するための重要なプロセスです。この段階で、計画した目標が達成できていない場合には、その原因を特定し、次のステップに活かします。

最後のステップは「改善(Act)」です。確認段階で得られたフィードバックを元に、更なる改善策を立案します。もし、改善策が十分に効果を発揮していない場合は、問題点を見つけ出し、新たなアクションを決定します。例えば、サポートフローを再度見直す、他のチームとの連携を強化する、さらなるツールの導入を検討するなど、必要に応じて修正を加えます。PDCAサイクルの魅力は、この改善段階を繰り返すことで、サービスの質が常に向上していく点にあります。

PDCAサイクルを適切に回すことで、単なる一時的な改善にとどまらず、サービスの持続的な向上が可能になります。また、目的意識を持ち、明確な目標を設定し、その目標達成に向けて計画的に行動することが、カスタマーサポートの品質向上において重要なポイントです。このサイクルを継続的に実行することが、企業の成長と競争力強化につながるのです。

目的意識を持ち、サービス向上に取り組む

サービス品質の向上を目指すためには、データを収集して分析するだけではなく、そのデータを基に実際の行動に結びつけることが不可欠です。重要なのは、企業全体で一貫した目標を共有し、その目標達成度を測定するための明確な尺度を設けることです。このような目標設定とその達成に向けた取り組みが、個々の社員に強い目的意識を与え、業務の質の向上を実現します。

企業のサービス向上には、まず「何を改善すべきか」を明確にする必要があります。それは顧客からのフィードバックやカスタマーサポートのデータをもとに、どのサービスが評価され、どの部分が改善を求められているかを特定するところから始まります。しかし、データを集めて分析することだけでは、問題の解決には繋がりません。そのデータをもとに具体的なアクションを取ることが必要です。

ここで重要なのが「目的意識」を持って行動することです。企業全体が共通の目標を設定し、それを達成するために何をすべきかを明確にすることで、個々の社員が日々の業務に対してより高いモチベーションを持つことができます。例えば、顧客満足度の向上や応答時間の短縮、問題解決能力の強化など、目標を定め、それに向けて具体的な施策を講じることが求められます。

また、この目的意識を支えるためには、結果を測定し、進捗を確認することが欠かせません。定期的にデータを収集し、サービスの改善状況をチェックすることで、どれだけ目標に近づいているのかを把握することができます。これにより、どの部分がうまくいっており、どこに改善の余地があるのかを迅速に確認することができます。データ分析を活用することで、客観的に成果を評価し、次のステップへ進むための参考になります。

さらに、目的意識を持つことは、社員全体が同じ方向に向かって努力を重ねることを促します。チーム全員が同じ目標に向かって協力し合うことで、個々の努力が相乗効果を生み、サービスの質が高まります。逆に、目標が不明確であったり、個々の業務がバラバラであったりすると、結果的に企業全体のサービス向上に繋がらなくなります。

最終的には、目的意識を持ち続け、日々改善を重ねることで、顧客満足度を向上させ、企業の競争力を強化することができます。データ分析と目的意識の組み合わせによって、企業は顧客に対して一貫した高品質なサービスを提供できるようになり、長期的な成長へと繋がります。

顧客対応に必要な「人間の本質」を理解しよう

カスタマーサポートの成功には、顧客の心理や行動パターンを理解することが重要です。人間の本質を踏まえた対応は、顧客の信頼感を高め、満足度向上に繋がります。感情的なつながりを築くことで、顧客ロイヤルティを強化し、リピーターを増やす施策を効果的に進めることが可能です。

人間の本質とサービス品質向上の関係

人間は生物として、エネルギーの消費を抑え、危険を避けるために「休むこと」を本能的に好む性質を持っています。この本能は、過度な疲労や危険を避けるために必要不可欠なものですが、企業の成長やサービスの品質向上においては、この「休む」という本能が必ずしも好ましい結果を生むわけではありません。特に競争の激しい市場では、休息や停滞は企業にとっての大きなリスクとなり得ます。

カスタマーサポートの品質向上を目指す企業は、常に進化し続けなければなりません。顧客満足度の向上やサービスの質の改善を求められる中で、他社との差別化を図り、競争に打ち勝つためには、積極的に改善し続ける姿勢が求められます。競争相手は常に変化しており、市場におけるニーズや顧客の期待も日々進化しています。そのため、休むことなく改善を続けることが、企業の成長と成功に繋がるのです。

例えば、カスタマーサポートにおいては、顧客からのフィードバックをもとにサービスを改善し、満足度を高めることが重要です。しかし、安定した品質を維持し続けるためには、常に新しい改善策を模索し、実行することが不可欠です。競合他社が同じようなサービスを提供している中で、差別化を図るためには、企業は顧客ニーズの変化に対応し続けなければならないのです。

また、人間の本能的な傾向として、安定した状況にいると安心し、無意識のうちに現状維持に満足してしまうことがあります。しかし、企業が現状維持に甘んじてしまうと、競争相手が先行し、後れを取る結果となります。企業は「休むことなく改善し続ける」という姿勢を持ち、業務を常に見直し、アップデートしていくことが不可欠です。

サービス品質向上のためには、企業全体が意識的に「休まない努力」をする必要があります。改善を積み重ねることで、他社との差別化が図られ、顧客の信頼を勝ち取ることができるのです。

競争の中で進化し続ける重要性

現代の企業環境では、単に休息を取ることや現状維持をしているだけでは競争に勝ち残ることはできません。自由競争の世界では、競合他社との差別化を図り、常に一歩先を行くためには、積極的な改善と行動が不可欠です。特に、カスタマーサポートの品質向上は、企業の競争力を左右する要素のひとつとなります。顧客からのフィードバックや満足度調査を基にサービスの質を高めることが、成長と競争優位性を確保するためには欠かせません。

カスタマーサポートは、顧客との直接的な接点を持つ部門であり、企業の評価を大きく左右する場面です。顧客の声をしっかりと反映し、サービスの質を向上させることは、顧客満足度を高めるだけでなく、ブランドの信頼性向上にも繋がります。このプロセスは一度きりで終わるものではありません。顧客のニーズは常に変化し、市場の動向も日々進化しているため、企業は継続的にサービスの改善を行い続けなければなりません。

競争の激しい市場において、企業が勝者であり続けるためには、定期的に自社のサービスを見直し、改善策を立てて実行することが必要です。これを実現するためには、顧客満足度を向上させるためのデータ収集や分析が重要です。顧客の意見を取り入れ、そのニーズに応じた対応策を講じることで、他社に差をつけることができます。

企業が競争優位を築くためには、積極的な改善を行い続けることが求められます。競争相手が同じ市場で戦っている以上、怠ることなくサービスの質を向上させ、進化し続けることが最終的な成功に繋がるのです。

PDCAサイクルの導入でサービス品質を向上

カスタマーサポートにおけるサービス品質の向上には、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)の導入が欠かせません。このフレームワークは、企業が持続的に改善し、サービスを進化させるための強力なツールです。PDCAサイクルを通じて、カスタマーサポートは顧客のフィードバックやデータを活用し、効果的な改善策を講じることができます。

まず、PDCAサイクルの「計画」段階では、顧客満足度調査の結果をもとに、どの分野を改善すべきかを明確にします。例えば、顧客からの不満が多い対応速度や、特定のサポートチャネルに関する問題点を特定することが重要です。この段階で目標を設定し、改善すべき領域を優先順位付けすることで、効率的に改善に取り組むことができます。

次に、計画した改善策を「実行」する段階では、実際に顧客対応のフローを見直し、新たなプロセスやトレーニングを導入します。例えば、オペレーターに対する新しいスキル研修を行ったり、顧客対応ツールをアップグレードして、より迅速な対応が可能になるような取り組みを行います。この段階では、実行後に得られたデータが重要な指標となります。

「評価」段階では、実行した改善策がどれだけ効果を発揮しているかをデータで確認します。顧客満足度の変化やクレームの減少、サポートチームのパフォーマンス向上など、数値でその成果を測定します。評価の結果によっては、次のステップで再調整を行うことも考えられます。

最後に「改善」段階では、評価結果を基にさらなる改善策を導き出し、再び計画に反映させます。これにより、企業は常にサービスの質を向上させ続け、顧客満足度をさらに高めることができます。改善策が効果を上げるたびに、次のステップに向けた新たな課題が見えてくるため、PDCAサイクルを繰り返すことで、着実に企業の競争力を強化し、顧客からの信頼を獲得し続けることができるのです。

このように、PDCAサイクルを活用することで、企業はサービス品質を継続的に向上させ、顧客満足度を高めることができます。

競争に勝ち抜くための継続的な努力

現代のビジネス環境では、企業間の競争はますます厳しくなっています。新たな技術革新や消費者のニーズの変化に対応し、常にサービス品質を向上させ続けなければ、競合他社に後れを取ることは避けられません。そのため、企業が競争に勝ち抜くためには、日々の努力と戦略的なアプローチが欠かせません。

サービスの質を向上させるためには、まず企業全体がその目標を共有し、一丸となって取り組むことが重要です。特に、カスタマーサポートの品質向上は顧客満足度に直結するため、企業の競争力を高めるための鍵となります。顧客からのフィードバックを積極的に活用し、その結果を反映させた改善策を迅速に実行することが、競争優位性を維持するための基本です。

競争に勝ち抜くためには、一度の努力で満足せず、常に自社のサービスが最良の状態であり続けるように努めることが求められます。顧客の期待に応えるだけでなく、その期待を超えるような価値を提供することが、他社との差別化に繋がります。具体的には、カスタマーサポートのトレーニングプログラムを定期的に見直し、顧客対応のプロセスを効率化するための新しいツールを導入することが効果的です。

また、サービス品質を向上させるためには、常にデータ分析を行い、現状の問題点を明確に把握し、適切な対応策を講じることが重要です。顧客満足度調査やフィードバックをもとに、どの部分に改善の余地があるかを分析し、それに対して迅速にアクションを起こすことが競争優位性を保つ鍵となります。市場の動向や顧客ニーズを把握し、柔軟に対応することで、企業は競争において優位に立つことができるのです。

競争に勝ち抜くための継続的な努力は、単なる一時的な施策ではなく、企業文化として根付かせるべきものです。全員がサービス品質の向上に向けて意識を高め、改善を続ける姿勢を持つことが、長期的な成功に繋がります。

サービス品質向上には常に改善を追求する姿勢が鍵

カスタマーサポートの成功は、一度の成果に満足せず、継続的な品質向上を目指す取り組みにかかっています。顧客の声を積極的に収集し、分析を重ねることで、サービスを改善し続けることが可能です。競争の激しい市場で生き残るためには、この「質の向上」への取り組みが重要なポイントとなります。

競争社会でサービス品質を向上させる重要性

現代の自由経済社会において、企業は日々激しい競争にさらされています。特にインターネットの普及により、物理的な距離に関係なく、企業同士は常に競い合っており、競合相手は必ずしも近くにいるわけではありません。このようなネット社会では、グローバル規模で競争が繰り広げられているため、サービスの品質を向上させ続けることは、企業の成功に直結する重要な要素です。

競争が激化する中で、企業が停滞している暇は一切ありません。消費者のニーズや市場のトレンドは日々変化しており、その変化に対応するためには、常にサービスを改善し続ける必要があります。サービスの品質向上を目指す企業が意識すべきなのは、単に競合に追いつくだけでなく、競合をリードするための努力を積み重ねることです。顧客満足度の向上は、顧客との長期的な関係を築くための鍵となり、リピーターを生み出す要因ともなります。

サービスの質を高めるためには、まず顧客の期待を正確に把握し、その期待を超えるようなサービスを提供することが求められます。顧客満足度調査やフィードバックを活用し、顧客が何を求めているのか、どの部分に不満を持っているのかを明確にすることが重要です。これに基づいて、サービスの改善点を特定し、迅速かつ効果的な改善策を講じることが、競争社会での優位性を保つためには不可欠です。

また、インターネット社会では、競合企業がどこにいても、オンラインレビューやSNSを通じて顧客の意見が瞬時に広がります。そのため、ネガティブな評判が広がる前に問題を解決することが急務です。顧客の声に耳を傾け、サービスの改善に取り組む姿勢は、信頼を築くために欠かせません。企業が積極的にサービスの質を高め、顧客にとって価値のある体験を提供することは、長期的な成功を収めるための大きな武器となります。

競争社会で生き残り、成長を続けるためには、常に自己改善を図り、サービスの質を向上させることが欠かせません。

サービスの質を高めるためには休む暇もない

企業が競争に勝ち抜くためには、常にサービスの質を向上させ続けることが重要です。しかし、その競争相手は目に見えないところにいるかもしれません。インターネットやデジタル化が進む現代では、競合企業は物理的な距離に関係なく、常にサービスの向上に取り組んでいます。こうした状況では、企業やスタッフが努力を怠らずにサービス改善に注力し続けなければ、他社に遅れを取ってしまうリスクが高くなります。

競争相手がどこにいるのか、またどのようにサービスを改善しているのかを把握することは容易ではありませんが、彼らは日々の努力によって顧客満足度を高め、着実に成長しています。そのため、企業も休んでいる暇はなく、常にサービス改善のために動き続ける必要があります。たとえ成功を収めたとしても、現状に満足せず、次の一歩を考え続けることが重要です。

顧客満足度調査の結果を活用することは、その努力を効果的に進めるための手段です。顧客のフィードバックや評価を収集し、サービスのどこに改善の余地があるのかを特定することは、品質向上の第一歩です。この調査結果をもとに、どの部分を改善すべきか、具体的にどのような対策を講じるべきかを考えることが、企業の成長に直結します。問題点を明確にし、それに基づいて改善策を実行することが求められます。

改善策を実行する際には、単に短期的な成果を目指すのではなく、長期的な視点でサービスの質を高めることを目指すべきです。顧客が求めているのは一時的な満足ではなく、継続的に高品質なサービスです。そのためには、企業全体が常に改善意識を持ち、休むことなくサービスの向上に努める姿勢が不可欠です。

努力が成長を生む!質を高めるスピードを意識しよう

成長のスピードは、努力の量に直結しています。特に、努力を惜しまない企業や個人は、他者との才能や経験の差を短期間で埋め、さらにはそれを超えていくことができます。このように、持続的な努力を続けることが成長の鍵となります。特にサービス業においては、質を高めるためには常に前進し、改善を怠らない姿勢が求められます。

質の向上を目指す場合、そのスピードを意識することが非常に重要です。競争が激しい市場において、最初に改善を進めた者が有利な立場に立ちます。他社と差をつけるためには、常に改善策を実行に移し、結果を反映させて次のステップに進むことが必要です。改善を早く行うことで、競争優位性を確保でき、業界のリーダーとしての地位を築くことができます。

逆に、改善を怠ったり、休んだりすることは、すぐに差を広げてしまう原因となります。特に、競争が激化する業界では、少しの手抜きが致命的な遅れとなり、ライバルに先を越されてしまう可能性があります。そのため、どんな状況でも改善に向けて努力を続けることが、成長の速度を維持するために欠かせません。

また、質を高めるためにはただ努力をするだけではなく、その努力を効率的に、戦略的に行うことが求められます。無駄な手間を省き、必要な改善に集中することで、効率よく質の向上を実現することができます。データを活用して、どこに手を加えるべきかを分析し、その結果を元にスピード感を持って対応することで、成長のサイクルを加速させることができます。

カスタマーサポートから得られる顧客満足度調査の重要性

カスタマーサポートを通じて収集される顧客満足度調査の結果は、企業にとって極めて重要な情報源です。顧客がどの部分に満足しているのか、逆にどこに不満を抱えているのかを明確に把握することは、サービスの品質向上に直結します。このデータは、単なる数値の集まりにとどまらず、顧客のニーズや期待に対する貴重な洞察を提供します。

顧客満足度調査の結果を分析することによって、企業は顧客が求める具体的な改善点を迅速に見極めることができます。たとえば、応答時間や解決策の品質、スタッフの対応力など、どの要素がサービスの質に影響を与えているのかを特定することが可能です。こうした情報をもとに、企業は自社の強みをさらに伸ばし、弱点を改善するための施策を練ることができます。

また、調査結果を定期的に収集し、進捗を追跡することで、サービスの品質向上に向けた取り組みが効果的に進んでいるかを確認することができます。顧客の声を元に改善を繰り返し行うことで、より高い満足度を提供することが可能となり、結果として顧客ロイヤルティを高め、企業の競争力を強化することができます。

このように、カスタマーサポートを通じて得られる顧客満足度調査の結果は、サービス向上のための具体的な指針を示してくれる重要なデータであり、積極的に活用することが企業にとって必須の戦略となります。

品質向上におけるPDCAサイクルの活用

サービス品質を向上させるためには、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を徹底的に実行することが欠かせません。このサイクルを効果的に活用することで、カスタマーサポートにおけるフィードバックをもとに、迅速かつ計画的にサービスを改善していくことができます。PDCAサイクルは単なる理論ではなく、実際の業務において継続的な品質向上を実現するための実行可能な手法です。

まず、最初のステップは「計画」です。ここでは、カスタマーサポートや顧客満足度調査の結果をもとに、サービス向上のために取り組むべき具体的な課題を特定します。例えば、顧客の不満点や改善が必要な部分を洗い出し、それに対する解決策を立案します。この段階では、顧客が実際に求めている改善点を重視し、明確な目標を設定することが重要です。

次に、計画した内容を「実行」する段階です。この段階では、実際に立案した改善策をカスタマーサポートの業務に反映させていきます。例えば、スタッフのトレーニングや新しいツールの導入、対応フローの見直しなど、実際に行動に移すことが求められます。実行にあたっては、変更が業務全体にどのような影響を与えるのかを予測し、従業員がスムーズに実行できるようにサポートを行います。

次に「評価」のステップでは、実行した改善策がどれだけ効果を上げたかをデータに基づいて評価します。顧客満足度やサービスの質を測定するために、定期的なフィードバックを収集し、どの改善策が効果的だったかを分析します。この評価結果は、サービスの向上においてどの領域にさらに注力すべきかを見極める貴重な情報となります。

最後に、評価を受けて「改善」のステップを行います。ここでは、評価結果を元にさらにサービスの質を高めるための修正を行います。必要に応じて、新たな改善策を追加したり、既存の施策を再度調整したりします。改善は一度きりで終わるものではなく、継続的に行うことが重要です。改善策が定着することで、サービスはどんどん質が向上し、顧客満足度も高まります。

PDCAサイクルは、このように繰り返し行うことがカギとなります。計画を立て、実行し、評価し、改善を加えることを繰り返すことで、企業はサービス品質を確実に向上させ、競争に打ち勝つことができます。

データ活用でサービス品質を飛躍的に向上させる

カスタマーサポートの向上には、データの有効活用が不可欠です。顧客の行動やフィードバックを分析することで、サービスの改善ポイントを明確化できます。さらに、ビッグデータやAIツールを活用することで、精度の高い顧客対応が可能となり、顧客満足度の向上に繋がります。

データ活用によるサービス品質向上の具体策

サービス品質を向上させるためには、客観的で正確なデータに基づいたアプローチが不可欠です。企業が単に直感や経験に頼るだけでは、顧客のニーズや市場の動向を正確に把握することは非常に難しいです。そのため、データを収集し、それを深く分析することが、サービス向上において非常に重要なステップとなります。

まず、データ収集の第一歩は、顧客からのフィードバックを多角的に集めることです。顧客満足度調査やアンケート、ソーシャルメディアでの口コミなど、さまざまな形で顧客の意見や要望を集めることができます。これらのデータは、顧客がどの部分に不満を抱えているのか、逆に満足している点は何かを具体的に示してくれる貴重な情報源です。

次に、収集したデータを分析することが必要です。単にデータを集めるだけでは不十分で、そのデータをどのように活用するかが鍵となります。データ分析には、数値データの整理や、トレンドを把握するための傾向分析、顧客のセグメント別分析などが含まれます。例えば、年齢層や地域別に顧客の満足度を分析することで、特定のグループがどのサービスに満足しているか、または不満を感じているかが明確になります。こうしたデータをもとに、特定の顧客層向けに最適化されたサービス改善策を導き出すことができます。

また、データ分析を通じて、どの分野に改善が必要かを特定することができます。例えば、顧客からの不満が特定のサポートチームの対応に集中している場合、その部門の教育やトレーニングが必要であることがわかります。あるいは、製品やサービスそのものに問題がある場合、製品の改良や新しい機能の追加を検討する必要が出てきます。このように、データ分析により具体的な改善点を明確化することができます。

さらに、データを活用する際には、定期的にデータを収集し、サービス改善後にその効果を測定することが重要です。顧客満足度調査や、販売データ、オンラインのレビューなどを定期的に追跡することで、施策がどれほど効果を上げたかを評価できます。このプロセスを繰り返すことで、サービスの質は継続的に向上し、顧客満足度の向上につながります。

データを活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応できるようになり、競争優位性を維持することができます。顧客のニーズや市場のトレンドに基づいた戦略を策定することが、サービス品質向上の最も効果的な方法となるのです。

カスタマーサポートデータの活用

カスタマーサポートの顧客満足度調査結果は、サービス品質向上において非常に貴重な情報源です。顧客が実際に感じている不満や改善点を反映したデータを得ることは、企業にとって重要な意味を持ちます。このデータを的確に活用することで、サービスの品質向上に向けた具体的な改善策を立てることができます。

近年、顧客が自分の意見を積極的に発信する場が増えています。SNSやオンラインレビュー、アンケートなど、顧客が直接フィードバックを提供する手段が充実しています。これらのプラットフォームでは、顧客が自分の体験を率直に語るため、消費者の本音に近い意見を収集することが可能です。例えば、SNS上でのリアルタイムな口コミや、オンラインレビューサイトに投稿された評価コメントには、顧客がどの部分に満足しているのか、またどの部分に不満を感じているのかが反映されています。

このように、多様なチャネルから集められたデータは、企業にとって貴重な資産となります。まず、これらのフィードバックを分類・整理し、具体的な問題点を明確にします。たとえば、カスタマーサポートに関する不満が多い場合、どの部分で問題が発生しているのかを特定することができます。顧客が「待機時間が長い」と感じているのであれば、その部分に特化した改善策(例えば、オペレーターの人数を増やす、効率的な待機システムを導入するなど)を講じることができます。

また、フィードバックを分析する際には、ポジティブな意見とネガティブな意見をバランスよく取り入れることが重要です。満足している顧客の意見も活用し、どの点が評価されているのかを把握することで、その部分をさらに強化できます。逆に、改善が必要だと感じている点を洗い出すことで、サービス全体のバランスを取りながら進化させることができます。

さらに、顧客の意見を集めた後、その結果を定期的に分析し、改善策を実行に移すことが重要です。単にデータを収集するだけでなく、その後に行動を起こすことが、真の改善につながります。改善策を実行した後は、再度顧客からのフィードバックを受け、さらに改善を加えていくというサイクルを繰り返すことで、サービスの品質は着実に向上します。

データ活用のポイントは、リアルタイムで収集した情報を迅速かつ的確に分析し、改善に反映させることです。顧客満足度調査結果やオンラインレビューの意見は、サービス品質を高めるための最も直近の指針となるため、これらを適切に活用することが企業の成長に繋がります。

顧客データから見える次のターゲット

顧客満足度調査の結果は、単にサービスの品質や改善点を把握するだけでなく、年齢層や性別などのデモグラフィック情報を分析することで、より深いインサイトを得ることができます。これらのデータを活用することにより、特定のターゲット層に対する理解を深め、次にアプローチすべき市場を明確にすることができます。

例えば、年齢層や性別ごとの反応を比較することで、どの層が自社の商品やサービスを最も支持しているかが明らかになります。ある特定の年齢層(例えば、30代の女性)からの支持が高ければ、その層に特化したマーケティングやプロモーション戦略を組み立てることが効果的です。逆に、ある層(例えば、若年層や高齢者層)に対して反応が薄い場合、その層へのアプローチ方法を見直す必要があります。

年齢別や性別による反応の違いを把握するためには、単に調査結果を集計するのではなく、その背景にあるニーズや意図を掘り下げて理解することが重要です。たとえば、若年層はデジタルコンテンツに対する関心が高く、SNSでの口コミやレビューを重要視する傾向があります。そのため、若年層向けにはSNSでのターゲティング広告やインフルエンサーとの提携を強化する戦略が有効です。一方で、高齢者層には対面でのサポートやシンプルで使いやすいオンラインインターフェースが求められることが多く、そのニーズに応じたサービスの改善が必要です。

さらに、性別に基づくデータも重要です。男性と女性では消費行動や好みが異なる場合があり、例えば、男性が重視する機能性や価格に対し、女性が重視するのはデザイン性やブランドの信頼性であることが多いです。これを理解することで、各性別に最適化された商品説明やキャンペーンを提供することができます。

このように、顧客データを分析することで、サービスが不足している層や新たにターゲットすべき市場が見えてきます。次のステップとして、そのデータに基づいてターゲティング戦略を再構築することで、マーケティング活動をより精緻に調整することが可能になります。データを元にした精度の高いターゲティングは、企業の成長と顧客満足度向上に繋がります。

PDCAサイクルで継続的なサービス改善を実現

サービス品質向上の鍵は、PDCAサイクルの実践にあります。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のプロセスを繰り返すことで、カスタマーサポートの改善点を効果的に見つけ出し、迅速な対応が可能になります。このサイクルを継続的に運用することで、顧客満足度を高め、長期的な成功に繋げることができます。

PDCAサイクルを活用してサービスを改善する

サービス品質を向上させるためには、PDCAサイクルの実践が欠かせません。PDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、確認(Check)、改善(Act)の4つのステップから成り立ちます。このプロセスを繰り返し行うことで、業務やサービスの質を継続的に向上させることができます。

まず、計画(Plan)の段階では、サービス向上の目標を明確に設定し、それを達成するための具体的なアクションプランを作成します。この段階で重要なのは、顧客満足度や市場のニーズを把握し、改善すべき点を特定することです。カスタマーサポートにおいては、顧客からのフィードバックや満足度調査結果をもとに、具体的な改善点を洗い出します。

次に、実行(Do)のステップでは、計画した改善策を実際に実行に移します。ここでは、計画をどれだけ正確に実行できるかが重要です。例えば、カスタマーサポートの対応方法を改善する場合、実際に新しい対応フローをスタッフに導入し、顧客対応の品質を改善することが求められます。実行段階では、スタッフのトレーニングやシステムの更新など、業務改善に必要な手段を講じることが求められます。

実行後は、確認(Check)の段階で、実行結果を評価し、目標達成度をチェックします。この段階では、改善策が実際に効果を上げているかを分析します。カスタマーサポートの改善策を実施した後、再度顧客満足度調査を行い、どの程度顧客満足度が向上したかを確認することが必要です。また、スタッフのパフォーマンスや顧客からのフィードバックも確認し、効果的な部分と改善が必要な部分を明確にします。

最後に、改善(Act)のステップでは、確認結果をもとにさらなる改善策を導き出し、次のサイクルに反映させます。この段階では、うまくいった改善策は定着させ、問題があった部分についてはさらに調整を加えていきます。例えば、顧客からの苦情やリクエストが多い項目については、新たなアプローチを試みることが求められます。

このPDCAサイクルを繰り返し実施することで、サービスの質は着実に向上し、顧客満足度も高まります。カスタマーサポートにおけるPDCAサイクルの実践は、企業が競争力を維持し、顧客との信頼関係を築くための効果的な手段となります。

顧客満足度調査を活用して改善策を見つける

カスタマーサポートにおいて最も価値があるのは、顧客満足度調査を通じて得られるデータをどのように活用するかです。このデータは、企業が提供するサービスや製品に関して、顧客がどのように感じているかを正確に反映しており、改善すべきポイントを明確に示してくれます。

たとえば、顧客満足度が30%に満たない場合、それはサービスの質に重大な問題がある可能性を示唆しています。顧客が不満を抱えているポイントを特定するためには、具体的なフィードバックを収集し、問題が発生している領域を深く掘り下げることが重要です。例えば、レスポンスの遅さや担当者の対応の不十分さ、サポート体制そのものの不足など、顧客からの不満の理由を分析することが必要です。

次に、そのデータに基づき、どの改善策が最も効果的であるかを考えます。顧客の不満の根源を特定したら、その問題を解決するための具体的な手段を導き出すことが求められます。例えば、対応の遅れが原因であれば、スタッフの教育やサポートチームのリソースを増やすことが必要かもしれません。また、顧客の声を反映した新しいサポートプロセスを導入することや、より迅速な対応を実現するためのシステムを整備することも一つの方法です。

また、満足度調査は単なる問題点を浮き彫りにするだけでなく、顧客が望む改善点を把握する重要な手段でもあります。顧客の期待に応えるためには、定期的な調査を行い、その結果を積極的に取り入れることが大切です。顧客が感じている重要な要素—例えば、サービスの質、迅速さ、親身な対応—に焦点を当て、改善策を講じることで、顧客の期待を超えるサービスを提供することが可能となります。

さらに、顧客満足度調査は改善策の実施後に再度行うことが望ましいです。改善策が実際に効果を上げているのかを確認するために、フィードバックを再収集し、改善後の顧客の反応を把握します。このサイクルを繰り返すことで、カスタマーサポートの質を持続的に向上させることができます。

データを活用し、迅速で的確な改善策を実行することによって、顧客満足度の向上を実現し、企業の信頼を高めることが可能となります。

市場のニーズに応じたコンテンツの充実

満足度が低い市場においては、現状のサービスやコンテンツに対して顧客が抱える不満を解消するために、新たなコンテンツやサービスを提供することが有効です。特に、ターゲット層のニーズを深く理解し、それに合わせたコンテンツを充実させることで、顧客の関心を引き、新たなファン層の獲得に繋げることができます。

市場のニーズを的確に把握するためには、まず顧客の声をしっかりと聞き、彼らが求めている情報やサービスの不足部分を特定することが大切です。例えば、顧客満足度調査やSNSでのフィードバックを活用することで、どのジャンルのコンテンツが不足しているのか、またはどのサービスに対する不満があるのかを把握できます。このデータをもとに、既存のコンテンツの質を向上させるとともに、新たに求められている情報を提供することが求められます。

コンテンツの充実は、単に情報量を増やすことにとどまりません。顧客が望むコンテンツを提供するためには、深い分析と戦略的アプローチが欠かせません。例えば、若年層をターゲットにしている場合は、視覚的に魅力的なコンテンツや短時間で理解できる内容を提供することが重要です。また、B2Bの市場であれば、専門的なデータや事例を盛り込んだコンテンツが効果的です。ターゲットに応じたコンテンツ作成には、市場の動向を定期的に分析し、常に顧客の関心を引き続ける内容を提供し続けることが必要です。

また、競合他社が提供しているコンテンツの質や内容をチェックし、自社のコンテンツと差別化を図ることも重要です。競合が取り上げていない視点や情報を提供することで、他社との差をつけることができ、新たなファン層を獲得できる可能性が高まります。競争が激化している市場では、常に他社の動向を把握し、迅速に自社の戦略を見直すことが不可欠です。

データに基づいた戦略を取ることで、どのコンテンツが最も効果的であるのかを明確にし、PDCAサイクルを回すことで改善を加え続けることが可能になります。データを分析して次のステップを考えることで、顧客満足度を高めるとともに、企業の競争力を強化することができます。

したがって、市場のニーズに応じたコンテンツの充実を行うことは、顧客の期待に応えるだけでなく、新たなビジネスチャンスを創出するための鍵となります。

問題を特定して迅速に改善策を実行

サービスの品質を向上させるためには、PDCAサイクルの各ステップを迅速かつ効果的に実行することが欠かせません。特に重要なのは、問題を早期に発見し、迅速に改善策を実行に移すことです。このサイクルを正確に回すことで、サービスの質を持続的に向上させ、顧客満足度を高めることができます。

PDCAサイクルの「計画」フェーズでは、まず顧客からのフィードバックを定期的に収集し、データを分析して現状の問題点を明確にすることが求められます。顧客満足度調査、SNSでの意見、カスタマーサポートへの問い合わせ内容など、多様な情報源から問題を特定します。これにより、顧客が不満を抱えている箇所を迅速に把握し、改善すべき点を見つけ出すことができます。

「実行」フェーズでは、特定された問題に対して即座に改善策を講じることが重要です。たとえば、サービスの使い勝手に関するフィードバックが多かった場合、ユーザーインターフェースの改善や操作の簡略化を進めるなど、具体的なアクションを取ります。重要なのは、改善策を早期に実行することで、顧客が抱える問題を解決し、サービスの質を早急に向上させることです。

その後の「確認」フェーズでは、改善策が実行された後にその効果を検証することが必要です。顧客の反応やフィードバックを再度収集し、改善策が本当に効果を発揮しているかをチェックします。このプロセスにより、改善の結果を数値やデータで確認することができます。

最後に「改善」フェーズでは、確認した結果をもとにさらに改善を加えることが求められます。たとえば、最初の改善策が不十分だった場合、さらなる修正を加えたり、新たなアプローチを試すことで、サービスをより一層向上させていきます。このようにPDCAサイクルを繰り返し実行することで、持続的にサービスの質を高め、顧客満足度を向上させることができます。

迅速な問題発見と改善策の実行は、競争が激しい市場において企業の競争力を保つために不可欠です。データに基づいた判断を行うことで、無駄な時間を省き、効果的にサービスを改善することができます。また、改善を加えた後にその結果を確認し、さらに次のステップを進めることが、企業にとって成長を促進する鍵となります。

【まとめ】継続的な改善で顧客満足度を高めよう

サービス品質の向上は、一度の取り組みで完結するものではありません。顧客のニーズや市場の変化は日々進化しており、それに対応するためには、継続的な改善が求められます。特に、カスタマーサポートは企業の顔ともいえる存在です。顧客満足度調査の結果を分析し、得られたデータをもとに具体的なアクションを実施することが、顧客との信頼関係を築く第一歩です。

さらに、調査で得られた成果や課題を定期的に共有し、組織全体で改善の意識を持つことも重要です。こうした地道な取り組みが、企業のブランド価値を高め、顧客ロイヤルティの向上に繋がります。ぜひ、調査結果を活かし、顧客の期待を超えるサービスを提供するための第一歩を踏み出してください。

この記事を書いた人

- コールセンターの現場の第一線で日々頑張るスタッフ達が価値ある「リアル」を伝えます。

貴社のご発展に是非、ご活用下さい!

最新の投稿

顧客管理・CRM2024年4月3日リードスコアリングの仕組みとは?ビジネスに与える影響を解説!

顧客管理・CRM2024年4月3日リードスコアリングの仕組みとは?ビジネスに与える影響を解説! システム2023年9月15日セールステックツールの比較と選び方!特徴解説とおすすめガイド

システム2023年9月15日セールステックツールの比較と選び方!特徴解説とおすすめガイド 業者選び2023年9月10日テレアポ代行を依頼するのメリットは?成果に繋がる5つの理由をご紹介

業者選び2023年9月10日テレアポ代行を依頼するのメリットは?成果に繋がる5つの理由をご紹介 システム2023年9月5日テレアポ代行に頼むか自社でテレアポ組織を立ち上げるかどちらが良い?

システム2023年9月5日テレアポ代行に頼むか自社でテレアポ組織を立ち上げるかどちらが良い?

PAGE TOP

PAGE TOP